I nomi e i cognomi influenzano le nostre vite?

Caricamento player

In un saggio di onomastica del 1992 intitolato The Study of Names, il linguista americano Frank Nuessel utilizzò la parola inglese «aptronym» – un neologismo derivato dall’aggettivo «apt« («appropriato»), attribuito al giornalista americano Franklin Pierce Adams e tradotto in italiano con «attronimo» o «attonimo» – per riferirsi a cognomi di persone che sembrano adatti al ruolo che ricoprono o al lavoro che svolgono. Adatti anche in un senso ironico, eventualmente, e in quel caso si parla di «inaptronyms».

Nuessel, che riteneva del tutto casuale l’esistenza di correlazioni significative tra cognomi e professioni, citò il caso di un’agente immobiliare che faceva House di cognome, per esempio, e di un commissario di polizia chiamato Ken Lawless («fuorilegge», quindi un caso di inaptronym). Ma gli esempi sono innumerevoli: dall’ex corridore giamaicano Usain Bolt («bolt» significa «fuggire», e «lightning bolt» invece «fulmine») al campione americano di poker Chris Moneymaker. E in Italia, per esempio, sono noti i casi dell’ex capo della polizia Antonio Manganelli, dell’ex magistrato Luigi de Magistris o del cardinale Raniero Cantalamessa.

L’idea che possa esistere una qualche relazione tra il nome proprio delle persone e i loro comportamenti, la loro professione e le loro scelte di vita risale a epoche molto remote. La nota espressione latina «Nomen Omen», che deriva da una frase («nomen atque omen») utilizzata dal commediografo romano Tito Maccio Plauto nella commedia del 191 a.C. Il Persiano, indica la credenza che nel nome delle persone sia indicato il loro destino, ed è generalmente utilizzata in modo scherzoso.

Tra appassionati di fumetti Disney, per fare altri esempi utili a chiarire ulteriormente il concetto, è noto e apprezzato un certo ricorso agli attronimi in chiave umoristica nelle creazioni onomastiche del settimanale italiano Topolino: dal milionario Ricky Sfondatis, all’allevatore di cavalli Al Trotto al calciatore brasiliano Tuco Pelota.

– Leggi anche: Ci sono nomi che non si possono sentire

Ma l’ipotesi che esista tra il nome proprio di una persona e la sua professione una qualche relazione motivata e causale è da diversi anni anche al centro di una discussione seria e spesso sintetizzata in ambito anglosassone con l’espressione «determinismo nominativo». Discussione che – pur trattando una materia oggetto di numerosi studi precedenti di semiotica e linguistica – viene convenzionalmente fatta risalire al 1994, quando a partire da alcuni casi di attronimi in ambito accademico citati in una rubrica sulla rivista New Scientist alcuni studiosi cercarono di misurare questo fenomeno e di interrogarsi sulle possibili ragioni sociali, culturali e psicologiche.

Molto prima del dibattito sorto in tempi recenti, a influenzare il pensiero di numerosi filosofi, antropologi e sociologi del Novecento riguardo alle relazioni tra i nomi e le persone designate da quei nomi fu, tra gli altri, l’antropologo scozzese e storico delle religioni James George Frazer. Nel libro Il ramo d’oro, pubblicato alla fine dell’Ottocento, Frazer scrisse che nelle culture primitive «la relazione tra il nome e la persona o la cosa denominata non è un’associazione puramente arbitraria e ideale ma un legame reale e sostanziale».

Fece l’esempio dei nativi nordamericani e di varie tribù dell’oceano Atlantico e del Pacifico, che consideravano il nome di una persona «non come un’etichetta ma come una parte distinta della sua personalità, quanto gli occhi, o i denti» e credevano che a quella persona potesse essere procurato un danno «da un uso malefico del suo nome quanto da una ferita a qualunque parte del suo organismo».

– Leggi anche: Iniziò tutto con una lista di nomi buffi

Nella storia di molte popolazioni del mondo, inclusa quella anglosassone, i nomi corrisposero per lungo tempo a determinati lavori. Prima che diventassero ereditari verso la metà del XIV secolo, i cognomi in Inghilterra furono formati sulla base dei patronimici (John figlio di William diventò Williamson, per esempio); del luogo di origine (John di Acton diventò John Acton); oppure, appunto, delle professioni (John il carpentiere diventò John Carpenter).

Uno tra i primi intellettuali del Novecento che si interessarono al dibattito in chiave psicanalitica fu l’influente psicologo svizzero Carl Jung, che riprese alcuni studi precedenti dello psicologo tedesco Wilhelm Stekel sulla «coazione del nome» nella scelta dell’occupazione professionale. Jung ne scrisse a proposito del suo concetto di «sincronicità», ossia una correlazione significativa ma non causale che intercorre tra due fenomeni principalmente attraverso processi inconsci. Citando, tra gli altri, il caso celebre del neurologo austriaco e fondatore della psicanalisi Sigmund Freud – il cui cognome in tedesco significa “piacere” e la cui teoria psicoanalitica è largamente basata proprio sul «principio di piacere» – Jung suggerì l’idea che le persone siano attratte da professioni che si adattano al loro nome.

Nel 1975 lo psicologo americano Lawrence Casler propose tre possibili spiegazioni della relazione talvolta esistente tra determinati cognomi e corrispondenti aree professionali. La prima è che l’immagine che abbiamo di noi stessi e le nostre stesse aspettative sul nostro conto siano effettivamente condizionate dal nostro nome a un livello inconscio. Un’altra è che il nome funzioni come una sorta di stimolo sociale esterno a noi, perché crea nelle altre persone determinate aspettative che sono poi soddisfatte o meno dall’individuo. E la terza spiegazione è che ci sia una componente genetica, e cioè che determinati attributi adatti a una particolare carriera professionale siano tramandati di generazione in generazione più o meno come i cognomi.

Approfondendo la prima spiegazione di Casler, una ricerca pubblicata nel 2002 sulla rivista scientifica Journal of personality and social psychology utilizzò il concetto di «egotismo implicito» per riferirsi alla tendenza delle persone a preferire cose che associano a sé stesse anche quando si tratta di scelte importanti come la professione o il posto in cui abitare. La ricerca mostrò quanto sproporzionatamente probabile fosse che le persone andassero a vivere in stati o città i cui nomi assomigliassero o fossero identici a quello del loro nome (Virginia, per esempio). O che persone di nome Dennis o Denise finissero per lavorare come dentista (in inglese «dentist») e altre di nome Laurie, Lauren o Lawrence per fare l’avvocato (in inglese «lawyer»).

I risultati della ricerca furono tuttavia successivamente contestati sulla stessa rivista dal ricercatore americano Uri Simonsohn, specializzato in scienze del comportamento, secondo il quale l’egotismo implicito vale principalmente per le scelte a basso rischio – non nelle scelte di vita – e nei casi in cui è presente una sostanziale indifferenza da parte della persona riguardo alla scelta da compiere. Simonsohn criticò anche gli autori della precedente ricerca per non aver considerato fattori come la variazione di popolarità dei nomi scelti per i neonati e le neonate nel corso del tempo.

L’esistenza del determinismo nominativo fu ancora oggetto di ricerche empiriche che riscontrarono in alcuni casi una sovrarappresentazione di persone con cognomi appropriati in alcune aree professionali, come per esempio la percentuale relativamente alta di avvocati di cognome Counsell o Councell in Inghilterra e Galles (in inglese «counsel» significa anche «avvocato»). Ma i metodi utilizzati per la raccolta dei dati in ricerche e sondaggi di questo tipo furono in generale messi in discussione perché ritenuti scarsamente rappresentativi di una popolazione più ampia. E ciononostante l’argomento non esaurì una certa capacità di generare curiosità e interesse.

– Leggi anche: Come abbiamo dato i nomi ai pianeti

In un articolo del 2011, il Wall Street Journal parlò con alcuni professionisti che non esclusero la possibilità che il loro nome avesse influenzato anche in maniera inconscia alcune loro decisioni nel corso della vita. Tra le persone intervistate c’era un’avvocata di Los Angeles di nome Sue Yoo (in inglese «sue» significa «citare in giudizio»). E anche un urologo del Texas di nome Richard Chopp (in inglese «chop» significa «tagliare a pezzi»), che regalava una maglietta con la scritta «I was “chopped” at The Urology Team, P.A.» – un gioco di parole intraducibile: qualcosa come «sono stato “tagliato da Chopp”» – ai pazienti che si sottoponevano a una vasectomia.

Nel 2015, un gruppo di quattro medici e ricercatori inglesi accomunati dal cognome Limb (che in inglese significa «arto») pubblicò sulla rivista Bulletin of The Royal College of Surgeons of England uno studio sugli effetti dei cognomi nella scelta delle specializzazioni mediche. Analizzando 313.445 nominativi presenti a novembre 2011 nei registri ufficiali dei medici del Regno Unito, i ricercatori scoprirono una significativa presenza di cognomi come Limb nel campo dell’ortopedia, di Doctor in medicina generale e di Burns, Cox e Ball in urologia. Una ricerca precedente sulle relazioni significative tra i cognomi e le professioni era arrivata a conclusioni simili nel 2010, riscontrando per esempio una frequenza di medici di cognome Raymond (in inglese «ray» significa «raggio») maggiore in radiologia che, per esempio, in dermatologia.

Riguardo alla genetica, cioè la terza possibile spiegazione del determinismo nominativo secondo lo psicologo Casler, una ricerca condotta nel Regno Unito e pubblicata nel 2015 su PLOS ONE descrisse l’ipotesi genetico-sociale come più realistica rispetto a quella sugli effetti dell’egotismo implicito. La premessa da tenere a mente è che prima di diventare ereditari i cognomi in Inghilterra avevano in molti casi delle effettive correlazioni con determinate aree professionali (l’esempio di John il carpentiere, come detto).

La ricerca si concentrò sull’ereditarietà di determinate caratteristiche fisiche in campioni casuali di popolazione nel Regno Unito che di cognome facevano Smith (che in inglese significa «fabbro») o Tailor (che significa «sarto»). E mostrò che gli Smith tendevano ad avere un’attitudine superiore alla media per le attività legate alla forza fisica. Più di quanto i Tailor mostrassero una particolare attitudine, comunque presente, per le attività di precisione legate alla manualità.

– Leggi anche: Non importa chi sei, ma come ti racconti

Secondo altri studiosi, una qualche relazione tra i nomi e le scelte delle persone nel corso della vita potrebbe essere collegata anche alle conseguenze indirette del cosiddetto effetto bouba/kiki, studiato in una serie di esperimenti psicologici – originariamente attribuiti allo psicologo tedesco Wolfgang Köhler – sul rapporto tra le forme geometriche e il suono che attribuiamo istintivamente a esse.

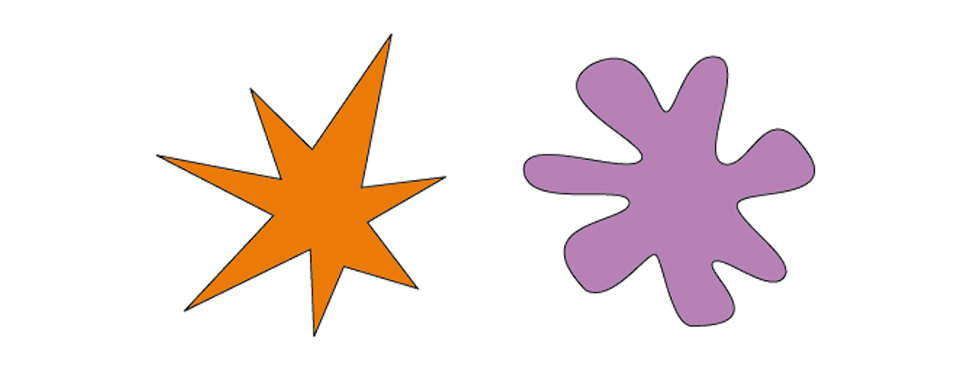

In uno studio del 2001 condotto da neuroscienziati della University of California San Diego su un gruppo di studenti universitari americani e un altro di indiani di lingua tamil, posti di fronte all’immagine di due figure geometriche affiancate, la grandissima maggioranza delle persone associò la parola “bouba” alla figura tondeggiante e “kiki” a quella più spigolosa. I soggetti dell’esperimento non avevano mai visto quelle figure né mai sentito quelle due parole, che sono prive di senso compiuto.

L’immagine usata come test per dimostrare l’effetto bouba/kiki

Ma un risultato simile emerse anche da altri esperimenti in cui le parole da abbinare erano parole esistenti, e in particolare nomi propri di persona: risultato che rafforzò l’ipotesi secondo cui l’eventuale familiarità con un determinato stimolo linguistico non è sufficiente a eliminare l’effetto bouba/kiki. Secondo uno studio pubblicato nel 2015 su PLOS ONE, le persone tendono ad abbinare nomi come «Molly» a figure tondeggianti e altri come «Kate» a figure frastagliate, e ad associare a gruppi di fonemi differenti anche tratti di personalità differenti (nomi come «Molly» erano associati a personalità più amichevoli e accomodanti, e nomi come «Kate» a maggiore determinazione).

In un articolo pubblicato su Wired nel 2021, il giornalista londinese di origini indiane Amit Katwala spiegò poi l’influenza che i nomi possono avere sulla vita delle persone in contesti sociali contraddistinti da una diffusa discriminazione.

Katwala – chiamato Amit da sua madre dal nome di Amitabh Bachchan, un popolare attore di Bollywood degli anni Settanta e Ottanta – citò come esempio l’accusa rivolta ad agosto 2021 a una scuola materna scozzese che aveva negato disponibilità di posti soltanto nel caso di bambini e bambine con nomi arabi. Una delle richieste respinte era per una bambina di nome Amal, figlia del ministro della Salute Humza Yousaf e di sua moglie Nadia El-Nakla.

Secondo una ricerca condotta dal progetto Growth, Equal Opportunities, Migration & Markets (GEMM), che misura e analizza le disuguaglianze nel mercato del lavoro dei migranti e delle minoranze etniche in cinque paesi europei (Regno Unito, Norvegia, Spagna, Germania e Paesi Bassi), tra il 2015 e il 2018 le minoranze etniche hanno dovuto inviare circa il 60 per cento di domande in più per ottenere lo stesso numero di risposte ricevute dalla maggioranza bianca.

«Pensavo che appartenere a un gruppo ben rappresentato (gli asiatici britannici) e vivere in una città relativamente multiculturale (Londra) potesse proteggermi dal peggiore di questi effetti, ma in realtà sembra essere il contrario», scrisse Katwala commentando il dato secondo cui i paesi con una storia più lunga di immigrazione dalle ex colonie tendono ad avere tassi di discriminazione più elevati rispetto alla media.

Sonia Kang, docente di Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane all’Università di Toronto in Canada, che da tempo si occupa di identità, diversità e inclusione, disse a Wired che il fenomeno della discriminazione dei nomi potrebbe in molti casi non essere una forma di «vero razzismo attivo» bensì il risultato di processi più latenti e surrettizi. «Se un responsabile delle assunzioni vede un nome che non sa come pronunciare, potrebbe pensare: “Non volevo pronunciare male il suo nome, quindi l’ho saltato e sono passato a quello successivo”».

Secondo Kang, per quanto molte aziende affermino di essere inclusive nei processi di selezione del personale, di fatto le cose potrebbero non cambiare fino a quando i dati demografici relativi alle persone che prendono decisioni sulle assunzioni non rifletteranno la demografia del paese in generale.

«Personalmente penso che una delle cose più difficili del mercato del lavoro sia non sapere quanto ruolo possa giocare la discriminazione», scrisse Katwala commentando i risultati della ricerca del GEMM e le osservazioni di Kang. «La tua domanda è stata respinta perché non hai abbastanza esperienza? O è stata semplicemente cestinata perché non potevano preoccuparsi di imparare a pronunciare il tuo nome?», si chiese Katwala. Secondo Valentina Di Stasio, docente al Dipartimento di Scienze Sociali Interdisciplinari all’Università di Utrecht e coinvolta nelle ricerche del GEMM, la discriminazione – proprio perché difficile da dimostrare – è tendenzialmente un fenomeno sottostimato e poco denunciato.

Le prospettive di carriera di una persona possono infine essere condizionate anche da altri fattori, scrisse sul sito The Conversation Ricardo Twumasi, docente di psichiatria e psicologia al King’s College a Londra, citando come esempio l’ordine alfabetico. Sulla base di un effetto noto in psicologia come «primacy effect» – un pregiudizio cognitivo riferito alla tendenza a ricordare meglio la prima informazione ricevuta rispetto a quelle successive – diverse ricerche indicano che avere un cognome la cui lettera iniziale si trova all’inizio dell’alfabeto può avere delle ripercussioni positive nel corso della vita.